|

罗涌昔日盛况 在今中山职业技术学院小榄学院正门前,此地以前一带叫“罗涌”,莫看昔日是邻近乡郊之地,在明清时期,“罗涌坊”已小有名气。

明代以前,这里以北一带都是冲积不久的沙脊田滩,明初罗涌一带曾是军屯邹谅所驻地,称第二坊,罗涌水面宽阔。据史料记载,元明时期,香山县(今中山市)的官司行台设在今小榄中大街(即后来的慈恩大庙)这地方,下澳的官船很多都是经罗涌进入,在大石街水步上岸才到行台(据《小榄镇志》资料,近数十年间,在大石街原六耳楼旧地附近曾先后发现古水步头台趸遗址多处)。 到了明末清初小榄环乡大涌(水色匝)形成后,罗涌成了水色匝之内涌,虽说是内涌,但初期水面还是比较宽阔,大船可入,据《榄屑·大洲龙船来乡》记载:在清雍正年间,长十余丈,宽八尺余,有台阁二重的番禺大洲龙船亦曾一度驶入至罗涌起凤桥外。

数百年来,起凤大街及大石街前罗溪潺潺流淌,横跨清溪有桥数座,其中烟桥与起凤桥均为石趸木板桥,古色古香。这里有田园风光,有古村风韵,绿水萦绕,曲径通幽,两岸幽深庭园与青砖老屋向水而踞,何、李、梁、胡、杜、龚等诸姓祠宇散落在其间,文人墨客常在此雅集觞咏。坊内还有由各姓会份合建的淇录书室和如兰书室,大石街内楼高五层的六耳回字楼与大宅府第,雄峻而厚重。

到了二十世纪四十年代,日军沦陷小榄,米珠薪桂,百姓迫得变卖房产以救燃眉,变产不已,谋及祠宇,此时罗涌一带曾一度变得凋零狼藉,留下一块块祠宇大宅被毁的疮疤。抗战胜利后,小榄人在这废墟上,先后迁建了乡中的最高学府三区中学(即后来的小榄中学)及颇具规模的崇德医院(即后来的小榄人民医院)、三区公共体育场等,罗涌的大名又再次为乡人所熟悉。

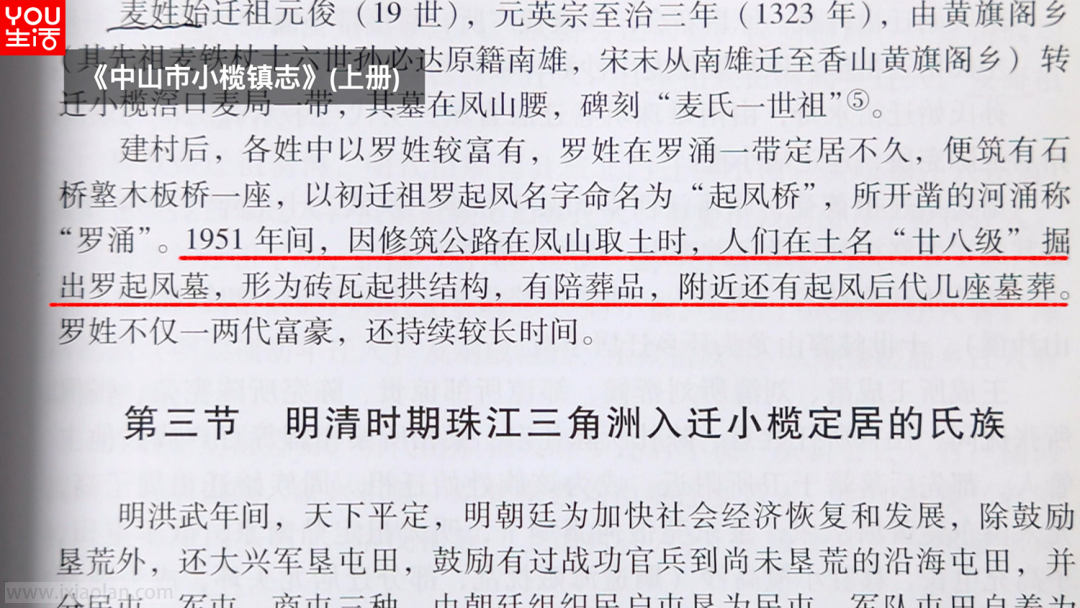

“罗涌”地名由来 “罗涌”的得名,是因南宋间有罗起凤族人在此聚居,此罗族就是后来相传小榄开村早期的曾、杜、罗、毛、曹五大姓之一。他们依山临水而居,在此开基拓业,围田垦荒,筑桥修路,建立家园,据后来在凤山出土的宋代罗氏墓葬(包括罗起凤墓)分析,当时在罗涌聚居的罗姓族群应是较为富有。在二十世纪七十年代罗溪未填塞之前,今中山职业技术学院小榄学院正门前的起凤桥,是小榄第一座石趸桥,桥身高出路面两端拾级而上,这是罗族后人在宋末所建的。为纪念先人开村繁衍之功劳,把始迁祖罗起凤之姓名分拆,河涌贯以罗姓为罗涌,木桥贯以起凤,名为起凤桥。但到了元明年间不知是什么原因,家道中落,后人迁离了小榄,只留下“罗涌”这一地名。后来,这里渐成了以何姓为主的多姓云集之地。

《中山市小榄镇志(上册)》第二篇“社会”第二节。

罗涌的“罗”的音调,小榄话读第一声,与方言中“螺”同音,故竟有人把“罗涌”写作“螺涌”,甚至此地某银行分理处亦写成螺涌分理处,实乃对本土地名缺乏认识之误。

罗涌(今竹源路至红山路)现貌。

今天,这里的环境变了,罗溪已填变为宽阔的马路,历史上的罗涌坊,承载着厚重、沉淀与怀想,虽地处闹市,但一脸平静,把诸多遗憾统统丢给了历史。正如香港中文大学教授、乡人何祥鄂曾有诗云: 六耳高楼涌碧霄,纷纷子姓珥华貂。 清门官盖今何在,无限沧桑话胜朝。

来源:YOU生活 |